近日,菲尔茨奖获得者、华裔数学家陶哲轩在个人社交平台上讲述了其最新论文被投稿期刊拒绝的过程和感受,随后引发了种种热议:“审稿人的选择完全是胡扯。”“如果最优秀、最聪明的数学家之一都能让一篇论文被拒绝,那么这几乎可能发生在任何人身上。”“至少这说明某些系统运行得还算正常(不是仅凭名字就发表任何东西)……”

这是陶哲轩所发帖子的完整内容:

今天,我的一篇论文被我投稿的期刊拒绝了,他们还礼貌地写了一封信,说虽然他们认为这篇论文很有趣,但它并不适合该期刊。事实上,我基本同意他们的结论,现在这篇论文已经投给了其他期刊(希望更合适)。

对我来说,被拒稿其实是比较常见的事情,平均每年发生一到两次。我偶尔会向我的学生和同事提及这一事实,他们有时会惊讶于我的拒稿率远非零。我后来才意识到,我们这个行业更愿意公布成功的成就(如论文被接受或结果被证明),而不愿意公布失败的成就(如论文被拒或证明尝试失败),除非这些失败在某种程度上具有争议性。

正因为如此,人们会认为所有的同行不是取得了成功就是引起了争议,而自己的个人职业生涯最终成为 “平凡 ”失败例子的唯一已知来源。我推测,这可能是该领域普遍存在 “冒名顶替综合症 ”的诱因之一(不过,由于上述报告的偏差,也可能是由于对这一话题的某种成见,这种综合症并没有得到广泛传播)。因此,我决定报告这次(相当例行公事的)被拒稿事件,以示对更准确披露信息的一种象征性姿态。

事后看来,我过去的一些被拒稿经历令人捧腹。有一次,我和一位合著者几乎解决了一个猜想,用一个关键参数的 “epsilon loss”确定了结果。我们向一家声誉很高的期刊投稿,但被拒了,理由是它没有解决全部的猜想。于是我们又向其他地方投稿,结果论文被接受了。

第二年,我们终于在没有 “epsilon loss”的情况下证明了完整猜想,并决定再次尝试向那家声誉卓著的期刊投稿。这篇论文也被拒了,理由是与之前的文献相比,它只针对 epsilon 做了改进! (这篇论文也在其他地方投过稿,被接受了;此后我还在那家选择性很强的期刊上发表过论文。我自己也当过编辑,也曾由于各种原因拒绝过一些不错的投稿,所以我觉得最好不要把这类拒稿放在心上,而是转向其他期刊,当然是在修改论文以解决拒稿带来的任何问题之后)。

应用数学家兼物理学家 Wojciech Aniszewski 第一时间热切地询问陶哲轩道:“你有没有在自己的论文被拒之后直接 ‘报复性地拒掉 ’一篇论文?”

对此,陶哲轩认真地做出以下回复:

不会;考虑到期刊投稿过程的时间周期相当缓慢(审稿人报告之间需要数月时间,编辑委员会讨论之间需要数周时间,而且大部分工作流程都是通过电子邮件和编辑平台完成的,此时编辑们有一些空闲时间可以投入到任务中),我怀疑这个过程是否受到激烈情绪的影响。不过,如果编辑或审稿人在与作者有个人或职业关系的情况下,可能会影响其客观性,那么他们回避投稿的情况并不罕见。(出于类似的原因,作者向亲密的私人朋友或专业同事编辑投稿通常也不是一个好主意,因为该朋友可能不得不回避并将论文交给其他的编辑。帖子发布后,也引起了其他各界人士对于审稿人的选择和工作流程的激烈讨论。

一位网友表示,“有时审稿人的选择完全是胡扯。”在他看来,“审稿人也是人,会把各种偏见和观点带入这个过程。在同一个评审周期内,出现相互矛盾的意见也是常有的事。其中一些可能归因于作者缺乏清晰的沟通。但许多期刊不会花很多时间选择合适的审稿人,而是选择最先同意审稿的几个人。”

也有许多网友赞同这样的说法,认为“当像 Tao 这样的人提交一篇论文时,任何编辑都(应该)付出额外的努力来让最优秀的研究人员来评审这篇论文。”

对此,一位网友提出一个深刻的问题:这不正是为什么提交的论文对审稿人来说应该是匿名的吗?“这是科学,论文应该不言自明。一个默默无闻的人可能会做出突破性的、意想不到的发现,而诺贝尔奖获得者也可能犯愚蠢的错误。”

紧接着,有更多人士提到了“偏见来源”问题。“这不就是把偏见的来源从审稿人转移到了协调者吗?一些 “无名小卒 ”提交的论文会得到一个滥竽充数的审稿人,而一个知名的 “大人物 ”则会得到一个广受好评的公正审稿人。”

据了解,现在学术期刊在审稿时分为三种情况,单盲审,双盲审,公开审稿。大多数使用单盲模式:审稿人对于投稿人是匿名的,而投稿人对于审稿人是不匿名的。双盲审,顾名思义就是审稿人不知道论文作者信息,论文作者也不知道审稿人的信息。公开审稿即审稿人知道论文作者信息,论文作者也知道审稿人的信息。

有一位网友表示,“如果论文的审稿人在整个审稿过程中必须保持固定,那么完全匿名可能很有价值。如果同行评审的工作方式更像其他出版物工作流程(文档由多个团队处理,这些团队出于不同的原因进行评审),我认为部分匿名(例如将作者的引用次数四舍五入)实际上可能很有用。”

“为什么我们不能像对待客户服务一样对待同行评审呢?”他提出以下五点评审机制:

论文必须通过从初审到终审的所有关卡,才能被接受发表。根据投稿人的引用次数,论文会被分流到特定级别的收件箱中。以前从未发表过论文的人的论文首先会被一级审稿人审阅,他们的存在纯粹是为了区分和过滤掉胡言乱语 / 庸人自扰。他们的存在只是为了让其他人不必为此浪费时间。同样,来自杰出作者的论文通常不会包含愚蠢的明显错误,因此为了避免浪费投稿人的时间和 1 到 N-1 级审稿人的时间,这些论文会被直接转给最终的 N 级审稿人。这个群体主要由杰出的作者自己组成,他们最有可能捕捉到最微小、最深奥的致命缺陷。被引用次数一般的人的论文最终会被放在中间层,由中等经验的人审核那些中等偏上的东西,然后要么被退回重审,要么被反复向上递交,而这些编辑标记都是事先挑选好的,这样较高层次的审稿人就不用费心去找那些东西了,可以专注于技术上更困难的东西。至于是否将论文退回给作者修改,则由较高层次的审稿人决定。

该网友认为,在这种模式下,没有论文会被拒绝发表,但论文可能陷入无限的修改循环中。理论上,即使是一篇前提存在致命缺陷的论文,也有可能在修改过程中被 “忒修斯之船”(ship-of-Theseus-ed)变成一篇完全不同的、没有缺陷的论文。

然而,其推荐的评审模式同样被其他网友指出一些问题。例如,“论文可能陷入无限的修改循环中,这可能意味着一篇有价值的论文永远无法发表。大多数期刊要求一次只能向一家期刊投稿。”“通常论文由 1 到 3 名审稿人审阅。现实中很难有两层以上的审稿人。”“审稿人不可能真的对作者姓名视而不见。首先,审稿人必须能够识别是否存在利益冲突;其次,尤其是关于实验的论文,从实验名称就能知道作者是谁。”

针对此次拒稿事件,有网友这样评价陶哲轩,“他这个级别的科学家更像是 CEO,而非典型科学家。他拥有多个大型实验室。每隔几天就要进行演讲。”

值得一提的是,从陶哲轩的公开动作看,除数学领域外,他本人在 AI 方面确实花了不少精力。

在刚刚过去的 IMO 2024 现场,陶哲轩带来了主题就叫“AI 与数学”的演讲分享。洋洋洒洒的一小时演讲里,他深入探讨了 AI 在数学和科学领域的应用前景,以及它如何与人类智慧相结合,引领我们进入一个崭新的数学纪元。

前不久,陶哲轩还和 OpenAI 两位高管进行了一场线上对谈,主题是以推理为主的 o1 模型如何与数学融合,从而解锁突破性的科学进步。对聊中,陶哲轩直言,目前的 AI 还只停留在数据阶段,并没有想象中的那么有用,只是解决了 2000 万个小的数学问题,理想中的 AI 系统是能够解决一个大问题。

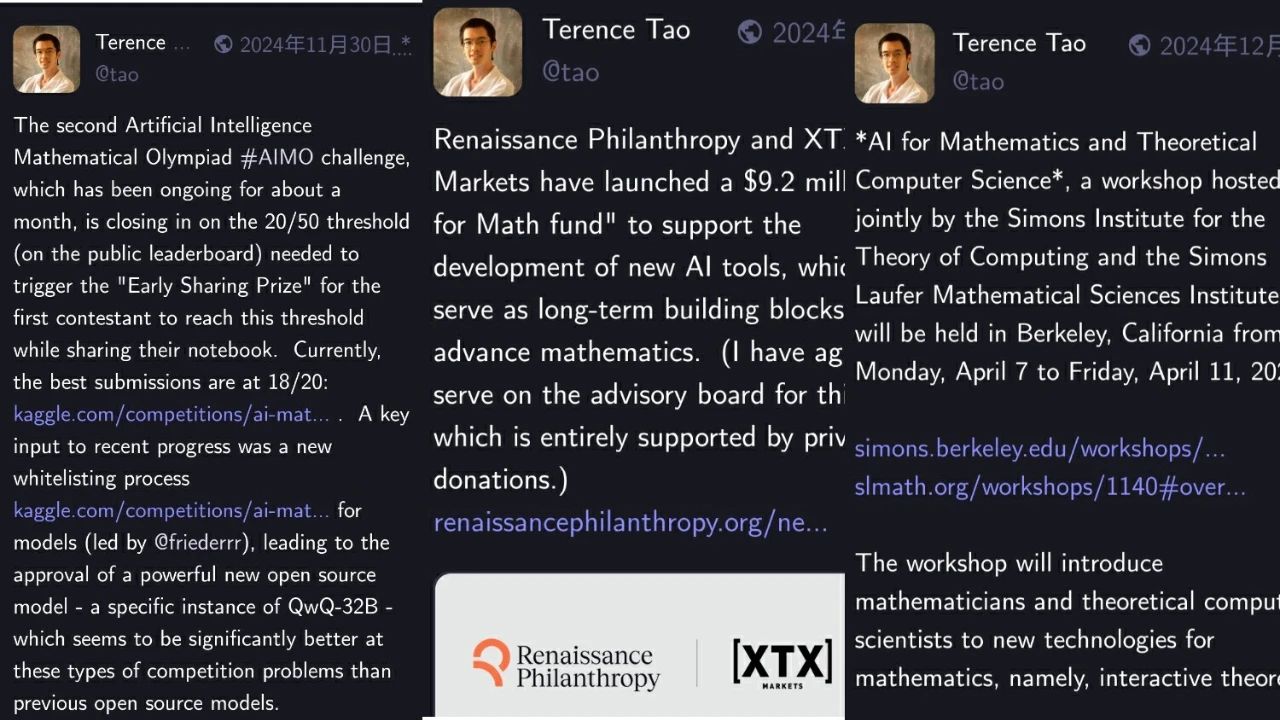

不光是在演讲中讲 AI,就连陶哲轩近期发布的帖子也都有多条提及 AI 相关的话题和事件。

AI